記者日前從華東理工大學了解到�����,該校清潔能源材料與器件團隊自主研發了一種鈣鈦礦單晶晶片通用生長技術,將晶體生長周期由7天縮短至1.5天,實現了30余種金屬鹵化物鈣鈦礦半導體的低溫、快速�����、可控制備�,為新一代高性能光電子器件提供了豐富材料庫。相關成果發表于國際學術期刊《自然·通訊》。

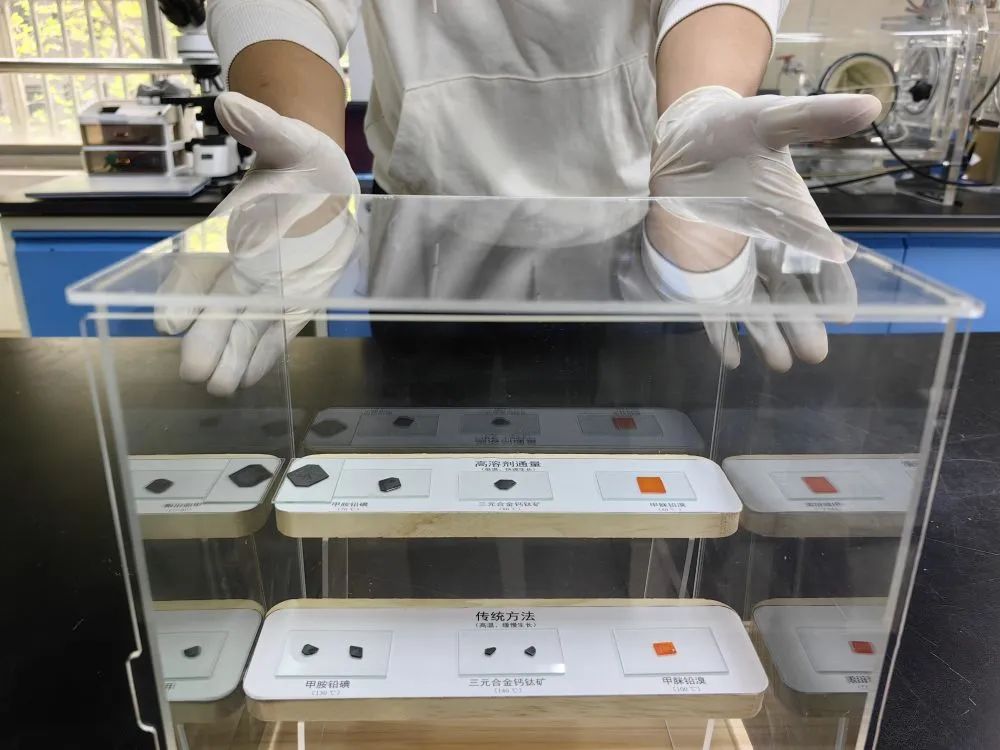

華東理工大學科研人員展示鈣鈦礦單晶晶片通用生長技術

長期以來,國際上未有鈣鈦礦單晶晶片的通用制備方法,傳統方法僅能以滿足高溫環境、生長速率慢的方式制備幾種毫米級單晶�����,極大限制了單晶晶片的實際應用�。對于鈣鈦礦單晶晶片生長所涉及的成核、溶解�、傳質�、反應等多個過程�,華東理工大學團隊結合多重實驗論證和理論模擬,揭示了傳質過程是決定晶體生長速率的關鍵因素�,由此研發了以二甲氧基乙醇為代表的生長體系�,通過多配位基團精細調控膠束的動力學過程�,使溶質的擴散系數提高了3倍。在高溶質通量系統中�,研究人員實現了將晶體生長環境溫度降低60攝氏度�����,晶體生長速率提高4倍,生長周期由7天縮短至1.5天。

該成果主要完成人之一�、華東理工大學教授侯宇說�,“我們突破了傳統生長體系中溶質擴散不足的技術壁壘,提供了一條更普適�、更高效�、更低條件的單晶晶片生長路線�����?����!?/strong>

來源:人民日報